「営業と現場で手一杯で、マーケティングまで手が回らない」

「チラシや紹介には限界があると感じている」

「WebやSNSも気になっているが、何から始めればいいか分からない」

こうした悩みを抱える工務店経営者は少なくありません。多くの工務店では、営業担当が集客から受注まで一人で担当し、現場は職人任せ、経営者は様々な業務を兼任している状況が一般的です。

顧客の情報収集行動が大きく変化した現在、従来のやり方だけでは安定した集客が困難になってきています。一方で、マーケティング専任者を雇用する余裕もなく、「やらなければいけないのは分かっているが、何から手をつければいいのか」という状況に陥っている工務店も多いのではないでしょうか。

そんな「マーケティング専任がいない工務店」が抱える課題を整理し、実際に行動に移すための具体的な対策をお伝えします。

なぜ多くの工務店には「マーケティング部」が存在しないのか?

大手ハウスメーカーと異なり、多くの地域密着型工務店にはマーケティング専門部署が存在しません。その背景には、工務店特有の事情と業界の構造的な問題があります。

人手不足と兼任体制(営業・現場・総務が兼務)

工務店業界の最大の課題は、慢性的な人手不足です。多くの工務店では、一人が複数の役割を兼任せざるを得ない状況が続いています。

典型的な兼任パターン:

- 経営者: 営業・設計・現場監督・総務・経理を兼任

- 営業担当: 集客・商談・契約・アフターフォローまで一人で担当

- 設計担当: 設計業務に加えて営業サポートや現場確認も担当

- 事務担当: 経理・総務・受付・簡単な営業サポートまで

このような状況では、マーケティングは「やりたいけれど、目の前の業務で精一杯」という後回しの業務になってしまいます。特に受注が入ると現場対応に追われ、新規集客活動は完全にストップしてしまうという悪循環が生まれがちです。

兼任体制の問題点:

・ 目の前の業務を優先せざるを得ない

・ 中長期的な集客戦略が立てられない

・ 緊急対応に追われて計画的な活動ができない

・ 個人の負担が過大になり、質が低下する

属人的な営業スタイルが根強い

工務店業界では、「営業は人と人とのつながり」という考えが根強く、体系的なマーケティング手法よりも個人の営業力に依存する傾向があります。

属人的営業スタイルの特徴:

- 人脈頼み: 経営者や営業担当の個人的なネットワークが集客の中心

- 経験と勘: データよりも「長年の経験」を重視する傾向

- 口コミ依存: 既存顧客からの紹介が主要な新規集客手段

- 地域密着重視: 地元での知名度と信頼関係を最重要視

この営業スタイル自体は決して悪いものではありませんが、デジタル化が進む現代において、これだけでは限界があるのも事実です。特に新型コロナウイルス以降、対面での営業活動が制限される中で、オンラインでの情報発信やデジタルマーケティングの重要性が高まっています。

紹介やチラシに頼ってもなんとかなっていた

これまで多くの工務店は、紹介・口コミ・チラシ・地域イベントといった従来手法で十分な集客ができていました。そのため、新しいマーケティング手法の必要性を感じにくい状況が続いていました。

従来の集客手法とその変化:

- お客様からの紹介: 効果は高いが件数に限界、紹介する側の負担も大きい

- チラシ・新聞広告: 反応率の低下、新聞購読者の減少

- 住宅展示場: 来場者数の減少、コスト負担の増大

- 地域イベント: 参加者の高齢化、若い世代へのリーチ不足

しかし、顧客の情報収集行動は大きく変化しています。現在の家づくり検討層は、最初にインターネットで情報収集を行い、複数の選択肢を比較検討してから初めて工務店に連絡をする傾向が強くなっています。

顧客行動の変化:

・ スマートフォンでの情報収集が主流

・ 複数の工務店をネットで比較検討

・ 口コミサイトやSNSでの評判チェック

・ 価格・性能・デザインを総合的に判断

「必要性は感じているが手が出ない」のが実態

多くの工務店経営者は、マーケティングの必要性は理解しているものの、「どこから始めればいいのか分からない」「投資対効果が見えない」「人材がいない」という理由で踏み出せずにいます。

着手できない理由トップ5:

- 専門知識の不足: WebやSNSについて詳しい人材がいない

- 時間的余裕がない: 日々の業務で精一杯の状況

- 投資判断の難しさ: 効果が見えにくく、予算確保に躊躇

- 継続性への不安: 始めても続けられるか分からない

- 成功事例の不足: 同業他社の成功例が見えにくい

この状況は「必要だと分かっているのに行動できない」というジレンマを生み、結果として競合他社との差が徐々に開いてしまうという問題につながっています。

https://marklis.com/koumuten-marketing-beginner/

マーケティング部がないことで起きる5つの課題

マーケティング機能が不在の工務店では、以下のような具体的な課題が発生します。これらの課題は、短期的には見えにくいものの、中長期的には会社の成長に大きな影響を与える可能性があります。

① 集客が属人的・運任せになっている

特定の人物の人脈や能力に依存した集客体制は、工務店にとって大きなリスクとなります。

属人的集客の問題点:

- 人材リスク: キーパーソンが退職・病気になると集客が止まる

- 再現性の不足: 成功要因が明確でないため、他の人が同じ成果を出せない

- 成長の限界: 個人の能力の上限が会社の成長の上限になる

- 品質のバラつき: 担当者によって集客の質や数にムラが生じる

実際に、優秀な営業担当者の退職により、一気に受注が減少してしまった工務店の事例は少なくありません。また、経営者自身の人脈に依存している場合、経営者が現場から離れた際の集客体制に不安が残ります。

事例:営業担当退職の影響

A工務店では、優秀な営業担当者が競合他社に転職した結果、月間の問い合わせ件数が15件から4件に激減。紹介ネットワークも一緒に失ったため、集客を一から再構築する必要に迫られました。

② 新規顧客の流入経路が不明確

マーケティング機能がないと、どこから顧客が来ているのかを正確に把握できません。これは効果的な集客戦略を立てる上で致命的な問題となります。

流入経路が不明確だと起きる問題:

- 予算配分の誤り: 効果の低い広告に予算を割いてしまう

- 機会損失: 効果的な集客チャネルを見落としてしまう

- 戦略立案の困難: データがないため計画的な集客戦略が立てられない

- 改善の阻害: 何が良くて何が悪いのかが分からない

例えば、「なんとなくチラシが効いている気がする」という理由で毎月チラシを配布し続けているものの、実際の問い合わせはホームページ経由が多いというケースがよくあります。正確なデータがないために、非効率な集客活動を続けてしまうのです。

③ Web/SNSが形だけで機能していない

多くの工務店がホームページやSNSアカウントは持っているものの、「あるだけ」で集客に寄与していない状況が見受けられます。

形だけのWeb/SNSの特徴:

- 更新頻度の低さ: 数ヶ月前の情報が最新のまま放置

- 統一感の欠如: ページごとに情報がバラバラ、ブランディングなし

- 目的の不明確: 何のためのサイト・アカウントなのかが曖昧

- 効果測定なし: アクセス解析や問い合わせ追跡をしていない

特に問題なのは、見込み客がせっかくホームページを訪問しても、情報不足や古い情報により信頼性を疑われてしまうケースです。結果として、他社に流れてしまう機会損失が発生しています。

④ 営業マンが「売ること」以外も担当している

マーケティング機能がないことで、営業担当者が本来の営業業務以外にも多くの時間を割かざるを得なくなります。

営業担当者の兼任業務例:

- 集客活動: チラシ配布、見込み客開拓、イベント企画

- 広報活動: SNS更新、写真撮影、記事作成

- 事務作業: 資料作成、データ入力、スケジュール管理

- アフターフォロー: 引き渡し後のメンテナンス対応

この結果、本来最も重要な「商談」「提案」「成約」に集中できず、営業効率が大幅に低下してしまいます。優秀な営業担当者ほど様々な業務を任されがちで、結果として営業力を十分に発揮できない状況が生まれています。

⑤ 顧客の声やデータを活かせていない

マーケティング機能がないと、貴重な顧客情報や市場データを集客・営業改善に活かすことができません。

活かしきれていない情報・データ:

- 顧客アンケート: 満足度調査はするが、改善に反映されない

- 問い合わせ内容: よくある質問や関心事を営業戦略に活用できない

- 競合分析: 他社の動向を把握しても自社戦略に落とし込めない

- 地域トレンド: 地域の住宅需要の変化を捉えきれない

データ活用の機会損失例:

・ アンケートで「断熱性能」への関心が高いことが判明したのに、営業トークに反映されていない

・ Instagram投稿で「キッチン」の写真に最も反応があるのに、他の投稿も同じ頻度で続けている

・ 地域で平屋需要が増加傾向にあるのに、2階建て中心の提案を続けている

これらの情報を適切に収集・分析・活用できれば、より効果的な集客戦略や営業手法を構築できるのですが、マーケティング機能がないとそのチャンスを逃してしまいます。

マーケティング不在でも今すぐできること

マーケティング専任者がいなくても、工務店が今すぐ始められる効果的な施策があります。重要なのは完璧を目指すのではなく、小さく始めて継続することです。

① ターゲットとペルソナの再設計

マーケティングの基本中の基本である「誰に向けて家を建てるのか」を明確にすることから始めましょう。これは費用もかからず、すぐに取り組める重要な施策です。

ターゲット設計の手順:

- 過去の顧客を分析: 年齢、職業、家族構成、年収、住所などを整理

- 共通点を見つける: 最も多い顧客層の特徴を把握

- 理想の顧客像を設定: 最も収益性の高い顧客タイプを特定

- ペルソナを作成: 具体的な人物像として設定

ペルソナ設定例:

👤 田中太郎さん(35歳)

・ 妻・子供2人(小学生と幼稚園児)

・ IT企業勤務、年収650万円

・ 現在は賃貸マンション、○○市在住

・ 子供の成長に合わせて戸建て購入を検討

・ Instagram、YouTube で情報収集

このペルソナが明確になると、どこで集客すべきか、どんなメッセージを伝えるべきかが格段に明確になります。

② Googleビジネスプロフィール(MEO)の整備

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の最適化は、費用をかけずに地域での認知度を高める最も効果的な手法の一つです。

今すぐ実施すべきMEO対策:

- 基本情報の完全登録: 住所、電話番号、営業時間、ウェブサイトURLを正確に記載

- カテゴリ設定: 「工務店」「住宅建設業者」「住宅リフォーム業者」などを適切に選択

- 写真の充実: 外観、内観、施工事例、スタッフ写真を定期的に追加

- 口コミ対応: お客様からの口コミに丁寧に返信

- 投稿機能活用: 月1〜2回、見学会やイベント情報を投稿

「○○市 工務店」で検索した際に上位3位以内に表示されることで、新規顧客との接点が大幅に増加します。特に地域密着型の工務店にとって、MEO対策の費用対効果は非常に高いものです。

③ InstagramやLINE公式でのライトな発信

SNS運用というと「毎日投稿」「プロ級の写真」などハードルが高く感じられがちですが、工務店なら週1〜2回の投稿でも十分効果があります。

初心者向けSNS運用のコツ:

- Instagram: 施工事例の写真を週1回投稿、ハッシュタグで地域キーワードを含める

- LINE公式: 月1回のペースで見学会案内や家づくりのコツを配信

- 投稿内容: 完璧でなくても良い、現場の様子や職人の仕事ぶりなど等身大の情報

- 時間管理: 曜日と時間を決めて、ルーティン化する

効果的な投稿例:

「今日は○○さんのお宅の基礎工事。職人さんの丁寧な仕事ぶりをご覧ください」

「完成間近のお宅。お施主様のこだわりの無垢フローリングが美しく仕上がりました」

「台風前の現場確認。安全第一で作業を進めています」

重要なのは「完璧な投稿」ではなく、継続的に会社の様子や仕事ぶりを発信し、親近感と信頼感を醸成することです。

④ 現場の写真・職人紹介の活用

工務店が持っている最大の強みは、「リアルな施工現場」と「技術力のある職人」です。これらを積極的に活用することで、差別化されたコンテンツを作ることができます。

現場写真・職人紹介の活用方法:

- 施工過程の記録: 基礎工事から完成まで、各段階を写真で記録

- 職人の技術アピール: 丁寧な作業ぶりや技術力の高さを写真・動画で紹介

- ビフォーアフター: リフォーム・リノベーションの劇的な変化

- 素材・設備の紹介: 使用している材料や設備の特徴説明

職人紹介のメリット:

- 信頼感向上: 顔の見える安心感を提供

- 技術力アピール: 経験年数や得意分野を紹介

- 人柄の表現: 親しみやすさや真面目さが伝わる

- 採用効果: 働く人の魅力が求職者にも伝わる

特に「なぜこの工法を選んだのか」「この職人のこだわり」といったストーリーを加えることで、単なる写真から価値のあるコンテンツに変わります。

⑤ 無料ツール(Canva、Notion、スプレッドシート)で情報整理

高額なマーケティングツールを導入しなくても、無料ツールを組み合わせることで十分にマーケティング業務を効率化できます。

おすすめ無料ツールとその活用法:

- Canva: SNS投稿用の画像作成、チラシデザイン、プレゼン資料作成

- Googleスプレッドシート: 顧客管理、問い合わせ記録、効果測定データの管理

- Notion: 営業資料の管理、コンテンツのアイデア整理、社内情報共有

- Googleアナリティクス: ホームページのアクセス解析(無料版で十分)

- Googleフォーム: お客様アンケート、問い合わせフォームの作成

スプレッドシートでの顧客管理例:

・ 問い合わせ日時

・ 連絡先・名前・年齢

・ 検討内容(新築・リフォーム・相談内容)

・ 流入経路(HP・チラシ・紹介・SNS等)

・ 進捗状況(見積もり・提案・成約・失注)

これらのツールを使うことで、専門的な知識がなくても、データの整理・分析・活用が可能になります。重要なのは高機能なツールを使うことではなく、継続的にデータを蓄積・活用することです。

外部の力を活用するという選択肢

自社でのマーケティング活動に限界を感じた場合、外部の専門家やサービスを活用することも有効な選択肢です。ただし、単純な外注ではなく、パートナーシップを築くことが成功の鍵となります。

「外注=丸投げ」ではない。伴走型支援とは?

多くの工務店が外注に対して持つ「丸投げ」のイメージは、実際の効果的な外部活用とは大きく異なります。伴走型支援では、外部パートナーが工務店と二人三脚でマーケティング活動を進めていきます。

丸投げ型 vs 伴走型の違い:

- 丸投げ型: 「全部お任せします」→ 自社の特色が伝わらない、継続性なし

- 伴走型: 「一緒に考えて実行」→ 自社らしさを活かしつつ、専門知識を導入

伴走型支援の特徴:

- 現状分析から開始: 工務店の強み・課題を一緒に整理

- 段階的な実行: 小さく始めて効果を確認しながら拡大

- ノウハウ移転: 将来的に自社でも対応できるようサポート

- 定期的な検証: 月1回の定例会議で効果測定と改善策を検討

この方式では、外部の専門知識を活用しながらも、自社の文化や価値観を大切にしたマーケティングが可能になります。

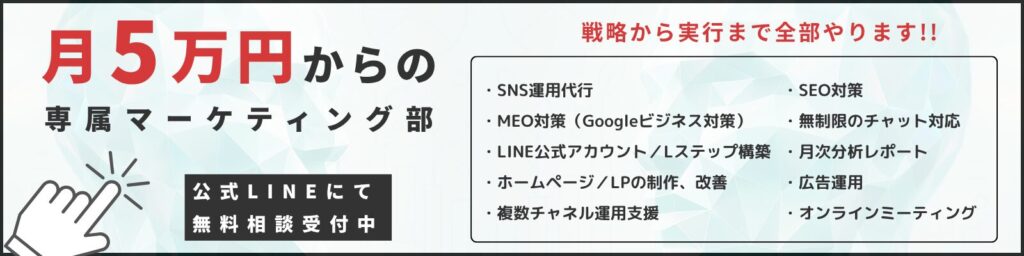

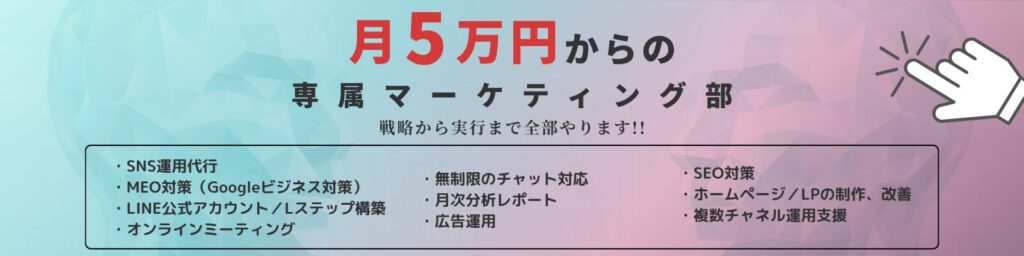

マーケティング部を”雇わず持つ”という考え方

正社員のマーケティング担当者を雇用するのではなく、外部パートナーと継続的な関係を築くことで「マーケティング部を持つ」という新しい選択肢があります。

「雇わず持つ」メリット:

- コスト効率: 人件費・社会保険料・教育費用が不要

- 専門性: 最初から高いレベルの専門知識を活用可能

- 柔軟性: 必要に応じてサービス内容を調整可能

- リスク軽減: 人材の退職リスクがない

- 最新情報: 常に最新の手法・ツールを利用可能

コスト比較例:

・ 正社員雇用: 月給25万円+社会保険等で月35〜40万円

・ 外部パートナー: 月10〜20万円(業務内容による)

・ 年間コスト差:180〜360万円

・ 浮いた予算を広告費や設備投資に回せる

特に従業員数20名以下の工務店では、専任のマーケティング担当者を雇用するよりも、外部パートナーとの継続的な関係の方が効率的なケースが多いです。

実績がある外部パートナーの選び方

外部パートナーを選ぶ際は、価格だけでなく、工務店業界への理解と実績を重視することが重要です。

良いパートナーの見極めポイント:

- 工務店での実績: 同業界での成功事例があるか

- 提案の具体性: 抽象的でなく、具体的な施策を提案できるか

- 効果測定方法: 成果をどう測定・報告するかが明確か

- コミュニケーション: 定期的な報告・相談の仕組みがあるか

- 透明性: 何をどのように行うかを明確に説明できるか

避けるべきパートナーの特徴:

- 極端に安い価格: 品質に問題がある可能性

- 過度な営業: しつこい営業や不安を煽る手法

- 不透明な契約: 契約内容や成果物が曖昧

- 短期契約のみ: 継続的な関係を築く意思がない

- 業界知識不足: 工務店の事業内容を理解していない

費用対効果とリスク分散

外部パートナーを活用する際は、費用対効果の適切な評価とリスク分散を考慮することが重要です。

費用対効果の評価方法:

- 問い合わせ増加数: 月間の新規問い合わせ件数の変化

- 成約率の向上: 問い合わせから成約までの率

- 顧客単価の改善: より条件の良い顧客からの問い合わせ

- ブランド認知度: 地域での知名度向上

リスク分散の考え方:

- 段階的導入: 小さく始めて効果を確認してから拡大

- 複数チャネル: 一つの手法に依存せず、複数の集客方法を組み合わせ

- 契約期間: 最初は短期契約で効果を検証

- 内製化準備: 将来的に自社でも対応できるよう知識を蓄積

理想的な投資回収の目安:

・ 3ヶ月目:投資額の50%回収

・ 6ヶ月目:投資額の100%回収

・ 12ヶ月目:投資額の200〜300%回収

・ それ以降は継続的な利益創出

重要なのは、短期的な成果だけでなく、中長期的な会社の成長に寄与するかどうかを判断基準にすることです。

https://marklis.com/koumuten-web-lead-gen/

よくある質問(Q&A)

Q1. マーケティングって何をする部署なの?

A. 顧客を集め、関係性を育て、最終的に受注や来店に導く役割を担う部署です。広告やSNSだけでなく、顧客の声の分析やブランド設計なども含まれます。具体的には、ターゲット設定、集客戦略の立案・実行、効果測定・改善、顧客データの分析・活用、ブランディング、競合分析などが主な業務となります。工務店の場合は、地域での認知度向上と信頼性構築が特に重要な役割となります。

Q2. 小さな工務店でもマーケティングって必要ですか?

A. むしろ地域の工務店こそ必要です。紹介や飛び込みが減った今、「見つけてもらう仕組み」=マーケティングがなければ、選ばれることすら難しくなっています。大手ハウスメーカーと異なり、小さな工務店は限られた商圏で勝負する必要があるため、地域密着型のマーケティングが生存戦略として不可欠です。また、小規模だからこそ、効率的な集客で無駄な営業コストを削減する効果も大きいのです。

Q3. 社員にWebやSNSが得意な人がいないのですが…

A. 外部パートナーやツールで十分対応できます。最初はInstagram投稿やMEOだけでも十分。できることから一歩ずつが成功のポイントです。多くの成功している工務店も、最初は完全素人からスタートしています。現在は無料のツールや教材も豊富にあるため、学習コストも大幅に下がっています。重要なのは技術力ではなく、継続的に情報発信することです。

Q4. マーケティングって効果が見えづらい気がします…

A. 設計次第で数値化できます。例:月間の問合せ数、資料請求数、来場率、SNSからの流入数など。追える指標を作れば効果は測れます。最初は簡単な指標から始めて、徐々に精度を高めていけば十分です。Googleアナリティクスやスプレッドシートを使えば、専門知識がなくても基本的な効果測定は可能です。重要なのは完璧な測定ではなく、改善のための材料を得ることです。

Q5. 社長自身がやるべき?誰かに任せるべき?

A. 最初は経営者の意思決定が重要ですが、仕組み化・外注化すれば現場に任せてOKです。社長が「決める」、外部やチームが「動く」構図を作ると上手くいきます。経営者は戦略の方向性と予算の判断に集中し、実行は他の人に任せるのが理想的です。ただし、ターゲット設定や会社の価値観・強みの整理など、経営方針に関わる部分は必ず経営者が関与すべきです。

Q6. どれくらいの予算から始められますか?

A. 月3〜5万円程度から始めることをおすすめします。GoogleビジネスプロフィールやSNSの基本運用なら費用はほとんどかかりません。有料広告を含める場合でも、月3万円あればInstagram広告やMEO対策などの基本的な施策は実施可能です。重要なのは最初から大きな予算をかけるのではなく、小額でテストを行い、効果が確認できてから段階的に予算を増やすことです。

Q7. 競合他社もマーケティングを始めたらどうなりますか?

A. 早く始めるほど有利です。地域でのポジション確立は「先行者優位」が働きやすく、後から始めた競合より有利な状況を作れます。また、マーケティングで重要な「口コミやレビューの蓄積」「SNSフォロワーの獲得」「地域での認知度向上」は、一朝一夕には真似できない資産となります。競合を意識しすぎるよりも、自社の強みを活かしたマーケティングに集中することが成功の秘訣です。

まとめ|マーケティング部がないなら”持たなくていい”方法を選ぼう

工務店が直面する集客課題の本質は、「マーケティング不在」にあります。しかし、これは必ずしも専任のマーケティング部署を設置しなければ解決できない問題ではありません。

現代は、デジタルツールの発達と外部サービスの充実により、「雇わずに持つ」という新しい選択肢が現実的になっています。重要なのは完璧なマーケティング体制を一気に構築することではなく、自社の状況に合った方法で小さく始めることです。

工務店がとるべき段階的アプローチ:

- 第1段階(0〜3ヶ月): ターゲット明確化、MEO対策、SNS基本運用

- 第2段階(3〜6ヶ月): 効果測定の仕組み化、コンテンツの充実

- 第3段階(6〜12ヶ月): 有料広告の導入、外部パートナーとの連携

- 第4段階(12ヶ月以降): 本格的なマーケティング戦略の実行

今すぐ始められる3つのアクション:

1️⃣ 過去1年の顧客データを整理し、ターゲット像を明確にする

2️⃣ Googleビジネスプロフィールの登録・最適化を行う

3️⃣ Instagram または LINE公式アカウントを開設し、週1回の投稿を始める

マーケティングは「やるかやらないか」ではなく、「いつ始めるか」の問題です。顧客の行動が変化し、競合との差別化が重要になっている現在、早く始めるほど有利なポジションを築くことができます。

完璧を目指さず、まずは今できることから始めてみてください。小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな競争優位につながります。マーケティング部がなくても、工夫と継続によって地域で選ばれ続ける工務店になることは十分可能です。

最も重要なのは、「今日から始める」という決断です。明日ではなく今日、最初の一歩を踏み出すことで、未来の集客基盤が築かれていきます。