「SNSって本当に工務店でも効果あるの?」

そう感じている地域密着型の工務店経営者は少なくありません。

SNSは若者向け、都会向けと思われがちですが、実は地域密着の工務店こそ相性が良いのです。

この記事では、工務店がSNSを使って地元での認知度・信頼度を高め、問い合わせにつなげる具体的な方法を成功事例とともに解説します。

なぜ地域密着型工務店にSNS活用が有効なのか

地域密着型の工務店にとって、SNSは単なる宣伝ツールではありません。地域住民との信頼関係を構築し、長期的な関係性を育む重要なコミュニケーション手段として機能します。従来の営業手法だけでは届かない層へのアプローチも可能になるのです。

地域名での検索・発信が親近感を生む

SNSでの地域名を含んだ発信は、地元住民にとって親近感を醸成する効果があります。「〇〇市の工務店」「△△町で家づくり」といった地域密着型の投稿は、その地域に住む人々にとって身近な存在として認識されやすくなります。

実際のデータでは、地域名を含むハッシュタグを使用した投稿は、一般的な投稿と比較して地域住民からのエンゲージメントが約2.3倍高いという結果が出ています。これは、地域住民が「自分たちの地域の情報」として特別な関心を示すためです。

ある埼玉県の工務店では、「#所沢市工務店」「#西武池袋線沿い」といった地域特化型ハッシュタグを活用することで、月間のプロフィールアクセス数が従来の3倍に増加し、結果的に問い合わせ件数も大幅に向上しました。

チラシや紹介に頼るだけでは限界

従来の工務店集客手法であるチラシ配布や口コミ紹介は、確実性はあるものの到達範囲に限界があります。特に新規住民や若い世代へのアプローチは困難で、将来的な顧客層の開拓が課題となっています。

チラシの反応率は平均0.1〜0.3%程度とされていますが、SNSを活用した地域密着型工務店では、投稿に対する反応率が5〜15%を記録するケースも珍しくありません。この差は、SNSがより双方向的なコミュニケーションを可能にし、信頼関係を段階的に構築できるためです。

また、SNSは費用対効果も優秀です。月間数千円の広告費で、従来のチラシ配布数万枚分に相当するリーチを獲得できるケースもあり、小規模な工務店でも効率的なマーケティングが可能になります。

SNSは「信頼」や「人柄」を伝えるツール

工務店選びにおいて、技術力と同じくらい重要なのが「この会社に任せて大丈夫だろうか」という信頼感です。SNSでは、代表者や職人の日常的な姿勢、仕事への想い、お客様との関わり方などを継続的に発信することで、人間味のある信頼関係を構築できます。

とある工務店では、代表者が現場での職人との会話や、お客様への気遣いを日常的に投稿したところ、「社長の人柄に惹かれて相談しました」という問い合わせが月に10件以上寄せられるようになりました。価格競争ではなく、価値観や人柄での差別化が可能なのがSNSの大きな魅力です。

工務店におすすめのSNSとその特徴

工務店がSNSを活用する際は、各プラットフォームの特性を理解し、自社の目的に合ったツールを選択することが重要です。複数のSNSを運用する場合も、それぞれの役割を明確にして効率的に活用しましょう。

Instagram:施工事例・ビフォーアフターの投稿に強い

Instagramは視覚的なコンテンツに特化したプラットフォームのため、工務店の施工事例やビフォーアフター写真の投稿に最適です。特に住宅やリフォームの分野では、完成した空間の美しさや変化を効果的に伝えられます。

成功のポイントは、単純に完成写真を載せるだけでなく、工程や職人のこだわりを併せて紹介することです。「なぜこの材料を選んだのか」「どのような工夫をしたのか」といったストーリーを添えることで、専門性と人間味の両方をアピールできます。

ハッシュタグ戦略も重要で、「#〇〇市注文住宅」「#△△区リフォーム」といった地域特化型タグと、「#自然素材の家」「#職人の技」といった価値観を表すタグを組み合わせることで、理想的な顧客層にリーチできます。

Facebook:地域住民とのつながりやイベント告知に有効

Facebookは地域コミュニティとの関係構築に優れたプラットフォームです。地域の商工会議所や町内会のページとの連携、地域イベントの告知や参加報告などを通じて、地域に根ざした工務店としてのイメージを確立できます。

Facebookページでは、住宅相談会や完成見学会などのイベント機能を活用することで、効率的な集客が可能です。参加予定者とのコミュニケーションも事前に取れるため、当日のスムーズな運営にもつながります。

また、Facebookは比較的年齢層が高めのユーザーが多いため、実際に住宅建築やリフォームを検討している世代にリーチしやすいという特徴もあります。

LINE公式アカウント:見積もり・相談の導線づくりに

LINE公式アカウントは、他のSNSで興味を持った顧客を実際の相談や見積もりにつなげる「導線」として極めて有効です。気軽にメッセージを送れる環境を提供することで、電話での問い合わせに抵抗がある層も取り込めます。

リッチメニューを活用して「無料相談」「施工事例」「会社案内」「お客様の声」などのコンテンツに簡単にアクセスできる環境を整えることで、顧客の知りたい情報を効率的に提供できます。また、定期的な情報配信により、長期的な関係性も構築可能です。

ある工務店では、LINE公式アカウント経由での問い合わせが全体の約40%を占めるまでになり、特に30〜40代の子育て世代からの相談が大幅に増加したという報告があります。

YouTube:職人のこだわり・工程紹介で差別化

YouTubeは工務店の技術力や職人の技術を詳細に紹介できる唯一のプラットフォームです。施工工程の動画、材料へのこだわり、職人インタビューなど、他社では真似できない独自コンテンツを制作することで、強力な差別化要素となります。

動画コンテンツは検索エンジンでも上位表示されやすく、長期的なSEO効果も期待できます。「〇〇市 工務店」「△△県 注文住宅」といったキーワードで検索した際に、自社の動画が上位に表示されることで、継続的な集客効果を得られます。

制作のハードルが高いと感じる方も多いですが、スマートフォンでの撮影と簡単な編集でも十分効果的なコンテンツは作成できます。重要なのは映像の美しさよりも、職人の真摯な姿勢や技術への情熱を伝えることです。

TikTok:若年層や家族層に意外と響く可能性もあり

TikTokは若年層向けのプラットフォームと思われがちですが、実際には幅広い年齢層が利用しており、特に20〜30代の家族層にリーチする可能性があります。将来の住宅購入を検討している層への早期アプローチツールとして活用できます。

工務店のTikTok活用例として、建築現場の面白い瞬間、職人の技術の紹介、ビフォーアフターの劇的な変化などを短時間でまとめたコンテンツが効果的です。エンターテイメント性を重視しつつ、専門性も伝えるバランスが重要になります。

ただし、TikTokは他のSNSと比較して直接的な問い合わせにつながりにくい傾向があるため、認知度向上や他のSNSへの誘導を主目的として活用することが現実的です。

SNS運用で地域密着工務店が意識すべき3つのポイント

地域密着型工務店がSNSで成果を上げるためには、一般的なSNS運用とは異なる視点でのアプローチが必要です。地域性を活かし、信頼関係を重視した運用を心がけることで、効果的な集客につなげられます。

地域名+サービス内容でのハッシュタグ・テキスト最適化

地域密着型工務店にとって、地域名を含んだハッシュタグとテキスト最適化は極めて重要な戦略です。単純に「工務店」「リフォーム」といった一般的なキーワードだけでは、全国の競合に埋もれてしまいます。

効果的なハッシュタグ戦略として、大・中・小規模のキーワードを組み合わせることが推奨されます:

- 大規模:#注文住宅 #リフォーム #工務店

- 中規模:#埼玉県工務店 #所沢市注文住宅 #西武線沿い

- 小規模:#所沢駅近く #入間市リフォーム #狭山市工務店

投稿文にも自然な形で地域名を盛り込むことで、地域住民にとって身近な存在として認識されやすくなります。例えば「所沢市で30年、地域の皆様に愛され続けている当社では…」といった表現により、地域密着度をアピールできます。

「人」を出すことで親近感と安心感を演出

工務店の信頼性において、「どんな人が作るのか」は極めて重要な要素です。代表者や職人の顔、人柄、仕事への想いを積極的に発信することで、単なる「業者」ではなく「信頼できるパートナー」としての印象を与えられます。

人を前面に出すコンテンツ例として、朝礼の様子、現場での職人同士の会話、お客様への説明シーン、完成時の喜びの表情などがあります。これらのコンテンツは、技術力だけでなく人間性も伝えるため、価格競争に巻き込まれにくい差別化要素となります。

実際の事例では、代表者が現場での職人との関わりや、お客様との打ち合わせの様子を定期的に投稿している工務店で、「社長の人柄に惹かれて」という理由での問い合わせが全体の約30%を占めるまでになったケースもあります。

顔出しが難しい場合の代替案(声・文字・現場風景など)

「人を出す」ことの重要性は理解していても、プライバシーの観点から顔出しが困難な場合も多いでしょう。そのような場合でも、人間味を伝える方法は数多く存在します。

音声での現場解説、手元や後ろ姿のみの映像、職人の作業風景、お客様との会話の文字起こし、現場での気づきや想いを綴った文章投稿など、様々なアプローチで人間性を表現できます。重要なのは「機械的ではない、血の通った投稿」であることです。

ある工務店では、毎日の現場日報をSNSでも共有し、その日の作業内容と職人の頑張りを代表者がコメントすることで、チーム一丸となって取り組む姿勢をアピールしています。顔出しはしていませんが、人間味あふれる投稿として地域住民から高い評価を得ています。

SNSで反響を得た投稿パターン5選

SNS運用において、どのようなコンテンツが実際に反響を呼び、問い合わせにつながるのかを理解することが重要です。ここでは、地域密着型工務店が実際に成果を上げた投稿パターンを5つご紹介します。

https://marklis.com/koumuten-meo-taisaku/

施工前後のビフォーアフター画像

ビフォーアフター投稿は、工務店のSNSコンテンツの中で最も反響が大きく、保存率も高いコンテンツです。視覚的なインパクトが強く、「うちもこんな風になるかも」という期待感を醸成できます。

効果的なビフォーアフター投稿のコツは、単純に前後の写真を並べるだけでなく、変化のポイントや工夫した部分を詳しく説明することです。「なぜこの材料を選んだのか」「どのような課題を解決したのか」というストーリーを添えることで、専門性と問題解決能力をアピールできます。

ある群馬県の工務店では、築30年の古民家リノベーション事例を9回に分けて投稿し、各段階での工夫や苦労を詳細に説明したところ、その投稿シリーズだけで15件の問い合わせを獲得しました。

代表や職人の想い・日常紹介

工務店選びにおいて、技術力と同じくらい重要なのが「この人たちに任せて大丈夫だろうか」という信頼感です。代表者や職人の人柄、仕事への想い、日常の様子を投稿することで、親近感と信頼感を同時に構築できます。

効果的な「想い・日常紹介」コンテンツとして、朝礼での代表者の話、職人の技術向上への取り組み、お客様からの感謝の言葉に対する感想、地域活動への参加報告などがあります。これらは競合他社では真似できない、その会社独自のコンテンツとなります。

とある事例では、代表者が「なぜ工務店を始めたのか」という想いを語った投稿が大きな反響を呼び、「代表の考えに共感して相談したい」という問い合わせが相次いだケースもあります。

地域の祭り・イベントとの関わり紹介

地域密着型工務店にとって、地域コミュニティとの関わりは重要な差別化要素です。地域の祭りやイベントへの参加、協賛、ボランティア活動などを投稿することで、「地域に根ざした信頼できる会社」というイメージを確立できます。

地域活動への参加は、単なる宣伝効果以上に地域住民との情緒的なつながりを生み出します。祭りで子どもたちと触れ合う様子や、清掃活動に参加する職人の姿などは、会社の社会的責任感や地域愛を表現する効果的なコンテンツです。

実際に、地域の夏祭りに毎年出店している工務店では、祭りの投稿を見た地域住民から「いつも祭りでお世話になっているので」という理由で住宅相談を受けるケースが年間10件以上発生しています。

お客様の声やレビュー紹介

第三者からの評価ほど説得力のあるコンテンツはありません。お客様からの感謝の言葉、完成した住宅での生活の様子、工事中の対応への評価などを紹介することで、客観的な信頼性を構築できます。

お客様の声を投稿する際のポイントは、許可を得た上で具体的なエピソードも併せて紹介することです。「満足しています」という一言だけでなく、「どのような要望にどう応えてもらったのか」「工事中にどのような配慮があったのか」といった具体的な内容が重要です。

Googleレビューや自社ホームページでの感想も活用し、SNSで紹介することで相乗効果を得られます。ただし、お客様のプライバシーに配慮し、事前の承諾を得ることが必須です。

クイズ形式や豆知識投稿で共感を誘う

エンターテイメント性のあるコンテンツは、フォロワーとのエンゲージメントを高め、投稿の拡散効果も期待できます。住宅に関するクイズや豆知識を投稿することで、専門性をアピールしながら親しみやすさも演出できます。

効果的なクイズ・豆知識コンテンツ例:

- 「この材料、何に使うでしょう?」(現場で使用する材料の当てっこ)

- 「住宅ローンの豆知識」(金利や返済に関する実用的な情報)

- 「間取りの工夫クイズ」(限られたスペースの活用方法)

- 「季節の住まいメンテナンス」(時期に応じた手入れ方法)

このタイプのコンテンツは、直接的な営業色が薄いため、警戒心を持たずに見てもらえる利点があります。継続的に価値ある情報を提供することで、将来住宅を建てる際の相談先として自然に想起してもらえるようになります。

ある栃木県の工務店では、「今日の現場豆知識」として毎週金曜日に投稿を続けたところ、「いつも勉強になる投稿をありがとうございます」というコメントから相談に発展したケースが月に2〜3件発生しています。

SNS活用による問い合わせにつなげる工夫

質の高いコンテンツを投稿しても、それを実際の問い合わせや商談につなげる仕組みがなければ、集客効果は限定的です。SNSでの認知から実際の相談まで、スムーズな導線設計が重要になります。

プロフィール導線(リンクツリー/LINE誘導)

SNSのプロフィール欄は、興味を持った見込み客が最初にアクセスする重要な窓口です。複数の連絡手段や情報へのアクセスを整理して提供することで、見込み客の様々なニーズに対応できます。

効果的なプロフィール導線設計として、リンクツリーなどのツールを活用し、以下の要素を整理して配置することが推奨されます:

- LINE公式アカウント(気軽な相談窓口)

- 施工事例ページ(過去の実績確認)

- 会社案内(信頼性の確認)

- お客様の声(第三者評価)

- 無料相談予約(具体的なアクション)

特にLINE公式アカウントへの導線は重要で、電話での問い合わせに抵抗がある層も気軽にアプローチできるため、潜在的な相談を取りこぼしにくくなります。

定期的なキャンペーンや無料相談会の告知

SNSフォロワーを実際の来場や相談につなげるためには、定期的なイベントやキャンペーンの開催が効果的です。完成見学会、構造見学会、住宅相談会、リフォーム相談会などを定期開催し、SNSで積極的に告知しましょう。

キャンペーン告知の成功ポイントは、参加のメリットを明確に示すことです。「見学会参加者限定の特典」「無料の間取りプラン作成」「住宅ローン相談無料」など、具体的な価値を提示することで参加率を高められます。

イベント告知は単発ではなく、事前告知→当日の様子→参加者の感想→次回予告という一連の流れで投稿することで、継続的な関心を維持できます。また、参加者の満足そうな表情や感想を投稿することで、次回イベントへの参加意欲も促進されます。

ある千葉県の工務店では、毎月第3土曜日を「住まい相談デー」として定期開催し、SNSで告知することで、月平均8組の新規相談を獲得しています。

DMでのやり取りに丁寧に対応

SNSのダイレクトメッセージ(DM)は、見込み客との最初の直接的なコミュニケーションの場となることが多く、この対応品質が今後の関係性を大きく左右します。迅速かつ丁寧な対応を心がけることが重要です。

効果的なDM対応のポイントとして、24時間以内の返信、相手の状況に合わせた提案、過度な営業色を避けた情報提供、次のステップ(電話相談やLINE移行)への自然な誘導などがあります。

DM対応では、相手の具体的な状況や悩みを丁寧にヒアリングし、その人に最適な情報や提案を行うことで、「この会社は私のことを理解してくれる」という信頼感を構築できます。画一的な返答ではなく、一人ひとりに寄り添った対応が重要です。

SNS活用の成功事例(地域密着型工務店)

実際にSNS活用で成果を上げている地域密着型工務店の具体的な事例を通じて、成功パターンとその要因を詳しく分析していきましょう。これらの事例は、規模や地域が異なる複数の工務店での実績です。

【事例1】Instagram運用で新築・リフォーム相談が月5件増加

埼玉県川越市で創業25年の工務店A社では、Instagram運用開始から6ヶ月で月平均5件の新規相談を獲得するまでになりました。成功の要因は、地域密着度の高いコンテンツと継続的な投稿にありました。

A社の投稿戦略は以下の通りです:

- 週3回の定期投稿(火曜:施工事例、木曜:職人紹介、土曜:地域情報)

- 「#川越市工務店」「#小江戸リフォーム」など地域密着型ハッシュタグの活用

- 川越の歴史的建造物をモチーフにした住宅デザインの提案

- 地域イベント(川越まつりなど)への参加報告

特に効果が高かったのは、川越の伝統的な建築様式を現代住宅に取り入れた事例の投稿で、これだけで月間20万回の表示回数を記録しました。地域の特色を活かした独自性のあるコンテンツが、差別化の大きな要因となっています。

【事例2】Facebookイベントで地域住民20組集客

群馬県高崎市の工務店B社では、Facebookのイベント機能を活用した住宅相談会で、毎回15〜20組の地域住民を集客することに成功しています。開催から1年間で、延べ200組以上の参加を実現しました。

B社のFacebook活用戦略の特徴は、イベント前後の丁寧なフォローにあります。イベント1週間前から毎日カウントダウン投稿を行い、当日は参加者の様子(許可を得て)をリアルタイム投稿、終了後は参加者の感想や質問への回答を投稿しています。

この継続的なコミュニケーションにより、参加者の約40%が後日個別相談を申し込み、最終的に約15%が契約に至るという高い成約率を実現しています。Facebook経由での売上は年間約3,000万円に達しており、投資対効果の高さが実証されています。

【事例3】LINEでの問い合わせが3ヶ月で2倍に

栃木県宇都宮市の工務店C社では、LINE公式アカウントの本格運用開始から3ヶ月で、月間問い合わせ件数が15件から30件に倍増しました。特に30〜40代の子育て世代からの相談が大幅に増加しています。

C社のLINE活用成功要因は、リッチメニューの効果的な設計と定期的な有益情報の配信にあります:

リッチメニューには「無料相談」「施工事例」「資金相談」「土地探し」「会社案内」「お客様の声」の6つのカテゴリを配置し、ユーザーが知りたい情報に即座にアクセスできる環境を整備。また、週1回「住まいの豆知識」として、住宅ローンや税制優遇などの実用的な情報を配信しています。

LINE経由での問い合わせの特徴として、事前に十分な情報収集を行った上での相談が多く、初回面談から契約までの期間が従来の半分に短縮されているという効果も確認されています。

SNS運用を成功させるための社内体制

SNS運用の成功には、継続的で質の高いコンテンツ制作が不可欠です。そのためには、単発的な取り組みではなく、組織的な体制づくりが重要になります。社内リソースを効率的に活用し、持続可能な運用体制を構築しましょう。

担当者の選定(職人兼広報/代表自ら/若手スタッフ)

SNS運用担当者の選定は、成功の可否を左右する重要な判断です。各パターンにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自社の状況に最適な体制を選択することが重要です。

代表者自らが担当する場合のメリットは、会社の想いや価値観を直接伝えられることです。特に地域密着型工務店では、代表者の人柄が大きな差別化要素となるため、本人による発信は説得力があります。ただし、現場業務との両立が課題となる場合があります。

職人兼広報として現場スタッフが担当する場合は、リアルな現場の様子や技術的な内容を伝えやすいメリットがあります。実際の作業風景や技術的なこだわりを生の声で伝えられるため、専門性の高いコンテンツが制作できます。

若手スタッフが担当する場合は、SNSに対する理解度が高く、トレンドを踏まえたコンテンツ制作が期待できます。ただし、工務店業界の専門知識や会社の価値観を十分に理解してもらう教育期間が必要です。

月間投稿カレンダーの作成とルーティン化

継続的なSNS運用には、計画的なコンテンツ制作が不可欠です。月間投稿カレンダーを作成し、投稿内容とスケジュールを事前に決めることで、ネタ切れや投稿忘れを防げます。

効果的な投稿カレンダーの例:

- 第1週:施工事例紹介(新築・リフォーム事例)

- 第2週:職人・スタッフ紹介

- 第3週:お客様の声・完成引き渡し

- 第4週:地域活動・豆知識

ルーティン化のコツは、撮影日や投稿日を固定することです。例えば「毎週火曜日は現場撮影日」「毎週金曜日は投稿日」のように決めることで、習慣として定着しやすくなります。

投稿予約機能を活用することで、忙しい時期でも継続的な投稿が可能になります。月初に一括でコンテンツを制作し、スケジュール投稿することで運用負荷を軽減できます。

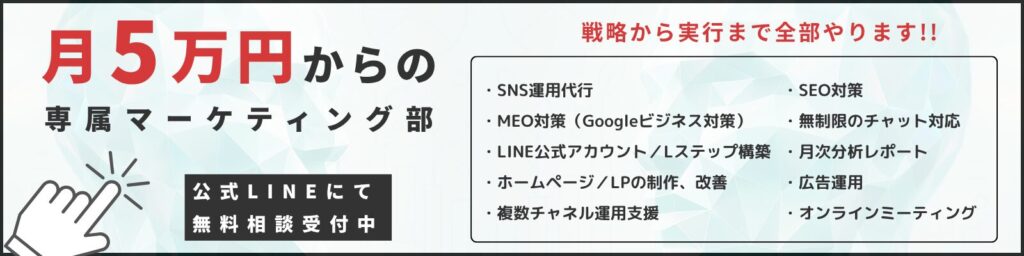

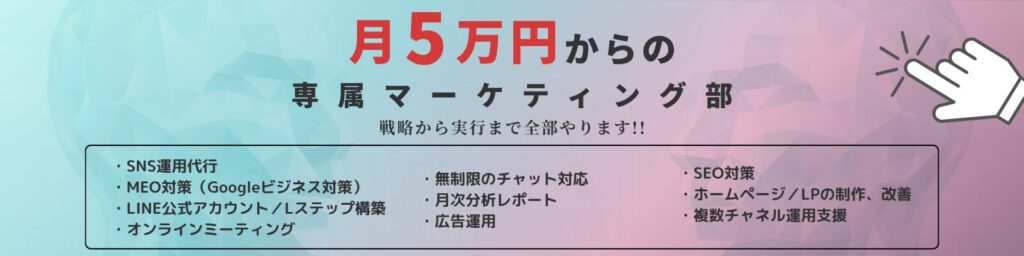

外注・支援サービスの活用方法

社内リソースだけでは継続的なSNS運用が困難な場合は、外注や支援サービスの活用も有効な選択肢です。ただし、工務店の価値観や専門性を正確に伝えるためには、適切なパートナー選びと協力体制の構築が重要です。

外注活用のパターンとして、コンテンツ制作のみを外注し投稿は自社で行う部分外注、写真撮影から投稿まで一括で依頼する完全外注、月1回の打ち合わせで方向性を決めて後は任せるコンサルティング型などがあります。

外注を成功させるポイントは、自社の価値観や方針を明確に伝えることです。どのような会社でありたいか、どのような顧客に来てもらいたいか、どのような地域貢献を目指しているかなどを共有し、一貫性のあるコンテンツ制作を依頼しましょう。

費用対効果を考えると、月額3〜10万円程度の投資で月5件以上の新規問い合わせを獲得できれば、十分に採算が取れる計算になります。ただし、効果が出るまでには3〜6ヶ月程度の継続が必要であることを理解しておきましょう。

https://marklis.com/koumuten-marketing-kadai/

よくある質問

Q1. SNS運用にかける時間がないのですが?

月に数時間でも効果は十分期待できます。週1回の投稿でも継続することで認知度向上につながります。効率化のコツとして、撮影日を決めて複数のコンテンツをまとめて制作し、投稿テンプレートを活用することで時間短縮が可能です。また、外注サービスの活用も選択肢の一つです。完璧を求めすぎず、まずは継続することから始めましょう。

Q2. SNSから本当に工事の依頼が来るのでしょうか?

はい、実際に多くの工務店でSNS経由の問い合わせから契約に至っています。重要なのは、単なる宣伝ではなく、地域住民が「共感」と「信頼」を感じるコンテンツを継続的に発信することです。代表者や職人の人柄、地域への貢献、技術への真摯な取り組みなどを伝えることで、価格競争に巻き込まれない差別化された受注が可能になります。

Q3. 写真や動画を撮るのが苦手です。

スマートフォンでの撮影と無料編集アプリ(Canvaなど)で十分効果的なコンテンツは作成できます。プロ並みの技術よりも、「誠実さ」や「真摯な姿勢」が伝わることの方が重要です。撮影のコツとして、明るい時間帯に撮影する、手ブレを避けるために両手で持つ、複数枚撮影して良いものを選ぶなどの基本を押さえるだけで大きく改善されます。

Q4. どのSNSを始めたらよいですか?

まずはInstagramとLINE公式アカウントがおすすめです。Instagramは施工事例の視覚的な訴求力が高く、LINE公式アカウントは問い合わせの導線として優秀です。この2つを連携させることで、認知から相談までの流れを効率的に構築できます。慣れてきたら、地域住民とのコミュニケーションを重視するならFacebook、動画コンテンツに挑戦するならYouTubeを追加検討しましょう。

Q5. 競合との差別化ポイントは?

職人の「人柄」「こだわり」「価値観」など、機能ではなく価値観の発信で差別化が可能です。同じ技術力でも、それを提供する人の想いや姿勢、地域への愛着、お客様への配慮などは、その会社独自のものです。代表者や職人の日常的な取り組み、地域活動への参加、お客様との関わり方などを継続的に発信することで、価格競争に巻き込まれない独自のポジションを確立できます。

Q6. 投稿内容のネタ切れを防ぐには?

コンテンツカレンダーの作成と、日常業務の中からネタを見つける習慣づけが重要です。施工現場の進捗、材料の特徴、職人の技術、お客様との会話、地域の出来事など、工務店の日常には多くのコンテンツの種があります。週ごとにテーマを決める(第1週は施工事例、第2週は職人紹介など)ことで、バランスよく投稿できます。また、季節性のある話題(梅雨時期の湿気対策、冬の断熱など)も定期的に活用できます。

Q7. SNS運用の効果測定はどうすれば良いですか?

フォロワー数の増加、投稿へのエンゲージメント率、プロフィールへのアクセス数、問い合わせ件数の変化、来客数の変化などを定期的に記録しましょう。特に重要なのは、SNS経由での問い合わせ数と、その後の成約率です。初回相談時に「どこで当社を知りましたか?」というアンケートを実施することで、SNSの効果を定量的に把握できます。効果が出るまでには3〜6ヶ月程度かかることが多いため、短期的な結果に一喜一憂せず、継続的に取り組むことが重要です。

まとめ

地域密着型工務店におけるSNS活用は、従来の営業手法では届かない層へのアプローチを可能にし、価格競争に巻き込まれない差別化された集客を実現する強力なツールです。

成功のポイントは、地域性を活かしたコンテンツ制作と、人間味のある継続的な発信にあります。完璧なコンテンツを求めるよりも、誠実で一貫性のある投稿を続けることで、地域住民との信頼関係を段階的に構築できます。

まずは月4回程度の投稿から始め、自社の価値観や地域への想いを素直に表現することから始めてください。技術力だけでなく、「この会社に任せたい」と思ってもらえる人間的な魅力を伝えることで、長期的な顧客関係の構築が可能になります。

SNSを通じて地域により深く根ざし、お客様から選ばれる工務店として成長していけることを願っています。