「ホームページを作ったのに、予約が増えない…」

「他の鍼灸院と何が違うの?」

そんな悩みを抱える院長さんへ。

現代では、患者さんの多くがインターネットで治療院を探し、ホームページを見て来院を決めています。

しかし、ただホームページがあるだけでは十分ではありません。

競合との差別化を図り、患者さんに選ばれるためには、戦略的な改善が必要です。

本記事では、実際に改善を行った鍼灸院のホームページ事例を紹介しながら、予約数・信頼感・集客効果を高めるポイントを解説します。Webに詳しくない方でも実行できる改善ポイントが満載です。

なぜ鍼灸院のホームページ改善が必要なのか?

Google検索・SNS・口コミが患者の来院判断材料に

患者さんの行動パターンは、この10年で大きく変化しました。体の不調を感じた時、まず行うのは「症状名 + 地域名 + 鍼灸」といったキーワードでのGoogle検索です。

ある調査によると、治療院選びにおいて約85%の人がインターネット検索を利用しています。さらに、検索結果で見つけた治療院のホームページを詳しく確認し、他の患者さんの口コミやGoogleマイビジネスの評価も参考にして来院を決定します。

つまり、ホームページは患者さんとの最初の接点であり、第一印象を決める重要な役割を担っているのです。

競合との差別化ポイントが必要

鍼灸院の数は年々増加しており、患者さんにとって選択肢が豊富になっています。同じ地域に複数の鍼灸院がある場合、患者さんはどの院を選ぶべきか迷います。

実際に東京都内のある駅周辺では、半径1km以内に鍼灸院が12院も存在するケースがありました。このような激戦区では、他院にはない独自の強みや特徴をホームページで明確に伝える必要があります。

差別化のポイント例:専門分野(美容鍼、スポーツ鍼灸、不妊治療など)、院長の経歴・資格、治療方針、院内の雰囲気、料金体系の透明性

“なんとなく作ったサイト”では成果が出ない理由

多くの鍼灸院で見受けられるのが「とりあえずホームページを作った」という状態です。しかし、これでは患者さんの心を動かすことはできません。

成果の出ないホームページには共通点があります。情報が断片的で患者さんの知りたいことが分からない、デザインが古くて信頼感に欠ける、スマートフォンで見づらい、予約方法が分かりにくいといった問題です。

一方、成果の出るホームページは患者さんの立場に立った情報設計がされており、来院までの流れがスムーズに設計されています。

鍼灸院ホームページのよくある課題と改善例

【課題①】情報が古い・少ない

事例:院の移転後も旧住所のままだったケース

ある鍼灸院では、3年前に移転したにも関わらず、ホームページには旧住所が記載されたままでした。患者さんが旧住所を訪れるトラブルが月に2〜3件発生し、信頼失墜につながっていました。

さらに問題だったのは、診療時間の変更、新しいスタッフの紹介、追加された施術メニューなどの情報更新が全く行われていなかったことです。患者さんからすると「この院は大丈夫だろうか?」という不安を抱くのも当然でした。

改善方法:最新情報をGoogleビジネスプロフィールと連動

改善策として、ホームページとGoogleビジネスプロフィールの情報を完全に同期させました。住所、電話番号、営業時間、休診日などの基本情報はもちろん、臨時休診やキャンペーン情報も即座に更新できる体制を整えました。

また、月1回の情報更新日を設けて、新しい症例実績や患者さんの声、院内の様子なども定期的に追加するようにしました。

【課題②】スマホ対応が不十分

事例:スマホで読みづらく、予約がされなかった例

とある鍼灸院のホームページは、パソコンで見ると美しいデザインでしたが、スマートフォンで見ると文字が小さすぎて読めない、画像が崩れる、予約ボタンが押しにくいという問題がありました。

Googleアナリティクスで分析すると、アクセスの78%がスマートフォンからなのに、予約コンバージョン率はわずか1.2%という状況でした。つまり、多くの潜在患者を逃していたのです。

改善方法:レスポンシブデザイン+CTA強化

スマートフォン最適化を最優先に取り組みました。具体的には、文字サイズを16px以上に統一、タップしやすいボタンサイズ(最低44px四方)の確保、画像の最適化などを実施しました。

特に効果的だったのは、画面下部に固定表示される予約ボタンの設置です。どのページを見ていても、いつでも予約に進めるようになり、コンバージョン率が3.8%まで向上しました。

【課題③】院長・スタッフの顔が見えない

事例:信頼感が持てず選ばれなかった例

ある鍼灸院では、院長の写真がホームページに一切掲載されておらず、プロフィールも「経験豊富」「患者様第一」といった抽象的な表現のみでした。患者さんからの問い合わせでは「どんな先生が治療してくれるのかわからない」という不安の声が多く寄せられていました。

特に初回来院を検討している女性患者からは「男性の先生なのか女性の先生なのかもわからない」「どんな雰囲気の人なのか不安」という意見が目立ちました。

改善方法:プロフィール・写真・想いの掲載

院長の人柄が伝わる自然な笑顔の写真を複数掲載し、詳細なプロフィールページを新設しました。経歴だけでなく、鍼灸師になったきっかけ、治療に対する想い、休日の過ごし方なども紹介しました。

プロフィール改善のポイント:顔写真(笑顔・清潔感)、詳細な経歴・資格、治療への想い・こだわり、患者さんへのメッセージ、趣味や人柄がわかるエピソード

この改善により、問い合わせ時の「先生について教えてください」という質問が激減し、初回予約率が約30%向上しました。

【課題④】施術内容が不明瞭

事例:専門性が伝わらず、比較されて他院へ

多くの鍼灸院で見られるのが「鍼灸治療」「マッサージ」という大まかな表記のみで、具体的にどのような症状に対してどのような治療を行うのかが不明瞭なケースです。

実際にある院では、得意分野であるスポーツ外傷の治療実績があるにも関わらず、それが全く伝わらないホームページになっていました。結果として、スポーツ選手や部活動をしている学生からの問い合わせは皆無で、一般的な肩こり・腰痛の患者さんのみという状況でした。

改善方法:症状別ページ・Q&Aの設置

症状別の専用ページを作成し、それぞれの症状に対する治療アプローチ、期待できる効果、治療期間の目安などを詳しく説明しました。

- スポーツ外傷・障害専用ページ

- 慢性肩こり・首こり専用ページ

- 腰痛・ぎっくり腰専用ページ

- 美容鍼・アンチエイジング専用ページ

- 自律神経失調症専用ページ

さらに、各症状ページにはよくある質問と回答を設置し、患者さんの不安や疑問を事前に解消できるようにしました。

【課題⑤】予約導線がわかりにくい

事例:予約ボタンが目立たず、機会損失

せっかくホームページを見て興味を持った患者さんも、予約方法がわからなければ他の院に流れてしまいます。ある鍼灸院では、予約の電話番号が小さく表示されているだけで、営業時間外には連絡手段がない状態でした。

また、予約フォームはあるものの、入力項目が多すぎて途中で離脱する患者さんが多いという問題もありました。Googleアナリティクスで分析すると、予約フォームの完了率はわずか23%という状況でした。

改善方法:ページ上部・フッターに常設+LINE予約導入

予約導線を大幅に改善しました。まず、全ページのヘッダー部分に目立つ予約ボタンを設置し、フッター部分にも連絡先を明記しました。

さらに効果的だったのはLINE予約システムの導入です。多くの患者さんにとって電話よりもLINEの方がハードルが低く、24時間いつでも予約を受け付けられるようになりました。

実際の改善成功事例(ビフォーアフター)

事例①:整体兼鍼灸院が月間予約2倍に(京都市)

京都市内で営業する整体兼鍼灸院では、開院3年目にして月間新規患者数が10名程度で伸び悩んでいました。

改善前の状況:

- 古いテンプレートデザインで信頼感に欠ける

- 院長の顔写真や詳しいプロフィールがない

- スマートフォンで見づらい

- 症状別の説明が不十分

- 患者さんの声や実績が少ない

改善内容:

- 清潔感のある現代的なデザインに刷新

- 院長の笑顔の写真と詳細なプロフィールを追加

- スマートフォン完全対応

- 10種類の症状別専用ページを作成

- 患者さんの声を30件以上掲載

- LINE予約システム導入

改善後の成果:月間新規患者数が10名から23名に増加(130%アップ)し、特にLINE経由の予約が全体の40%を占めるようになりました。

https://marklis.com/shinkyuin-shukyaku-cause/

事例②:スマホ最適化だけで予約率アップ(東京23区)

東京都内の鍼灸院では、既存のホームページのコンテンツは充実していたものの、スマートフォンでの表示に問題がありました。

改善前のスマートフォン表示では、文字が小さすぎて読めない、画像が画面からはみ出る、予約ボタンが小さくてタップしにくいという状況でした。アクセス解析では、スマートフォンユーザーの直帰率が85%と非常に高い数値を示していました。

スマートフォン最適化に特化した改善を実施した結果、直帰率が58%まで改善し、コンバージョン率も1.8%から3.2%に向上しました。特別な機能追加をしなくても、見やすさ・使いやすさの改善だけで大きな成果を得ることができた事例です。

事例③:プロフィール追加で新患数+60%(地方都市)

地方都市の鍼灸院では、技術力は高いものの院長の人柄や経歴が全く伝わらないホームページになっていました。

改善として、院長の詳細なプロフィールページを新設し、以下の内容を充実させました:

- 鍼灸師になったきっかけとなる個人的なエピソード

- これまでの豊富な臨床経験と研修歴

- 患者さんに対する治療方針と想い

- 院外での活動(勉強会参加、講師活動など)

- 家族や趣味など人柄がわかる情報

結果:改善から3ヶ月で新規患者数が月15名から24名に増加(60%アップ)。特に「先生の人柄に惹かれて」という理由での来院が大幅に増加しました。

事例④:ブログ導入で「○○ 鍼灸」で上位表示(地方都市)

同じく地方都市の鍼灸院では、地域での認知度向上を目指してブログ機能を導入しました。

月2回のペースで、以下のような内容のブログ記事を投稿:

- 症状別のセルフケア方法

- 季節に応じた体調管理のアドバイス

- 実際の症例紹介(匿名・許可済み)

- 東洋医学の豆知識

- 院長の日常や治療への想い

継続的な更新により、「地域名 + 鍼灸」「症状名 + 鍼灸 + 地域名」といったキーワードで検索上位を獲得。6ヶ月後には月間アクセス数が3倍に増加し、新規患者の問い合わせも大幅に増加しました。

https://marklis.com/shinkyuin-organic-yoyaku/

改善のために見直すべき5つのポイント

① ページ構成(TOP/施術内容/料金/アクセス/予約)

効果的なホームページには明確な情報構造が必要です。患者さんが知りたい情報を迷わず見つけられるように、論理的なページ構成を心がけましょう。

基本的なページ構成例:

- トップページ:院の特徴・強みの概要、患者さんの声、アクセス情報

- 施術内容:症状別の詳細な治療説明、治療の流れ

- 料金:明確な料金表、初回特典、支払い方法

- 院長・スタッフ紹介:詳細なプロフィール、治療への想い、経歴・資格

- アクセス:地図、最寄り駅からのルート、駐車場情報

- お客様の声:実際の患者さんの体験談、症例紹介

- よくある質問:初回来院前の不安解消

- 予約・お問い合わせ:複数の連絡手段を提示

各ページ間の関連性も重要で、患者さんが自然に次のページに進めるような内部リンクの設計も必要です。

② CTA(予約ボタンやLINE誘導)

CTA(Call To Action)は、患者さんに具体的な行動を促すための重要な要素です。目立つデザインと適切な配置により、予約率を大幅に改善できます。

効果的なCTAの特徴:

- 色彩:サイト全体の色調とコントラストを効かせた目立つ色

- サイズ:スマートフォンでタップしやすい十分な大きさ

- 文言:「今すぐ予約」「LINE で簡単予約」など行動を促す表現

- 配置:ヘッダー、各ページの途中、フッターなど複数箇所

- 固定表示:スクロールしても常に見える位置に配置

特にLINE予約の導入は効果的です。電話予約に比べてハードルが低く、24時間対応可能で、若年層からの支持も高いためです。

③ 写真・ビジュアル

視覚的な印象は患者さんの来院判断に大きく影響します。プロフェッショナルで親しみやすい写真を使用することで、信頼感と安心感を同時に与えることができます。

重要な写真の種類:

- 院長・スタッフの写真:自然な笑顔、清潔感のある服装

- 院内の様子:待合室、治療室、受付の雰囲気

- 治療風景:実際の施術の様子(許可を得て撮影)

- 設備・器具:清潔で現代的な治療器具

- 外観・看板:院の外観、分かりやすい看板

実際にある鍼灸院では、院長の写真を白衣姿の固い表情から、カジュアルな服装での自然な笑顔に変更したところ、女性患者からの問い合わせが40%増加しました。

④ 実績・口コミ・症例紹介

患者さんの生の声は、新規来院を検討している人にとって最も信頼できる情報源です。多様な症例と患者さんの体験談を掲載することで、自分と同じような悩みを持った人が改善したという安心感を与えることができます。

効果的な患者さんの声の構成:

- 基本情報:年代、性別、職業(可能な範囲で)

- 来院前の状況:具体的な症状、困っていたこと

- 治療の経過:通院回数、改善の過程

- 現在の状況:改善した点、生活の変化

- 院への感想:治療や院長への率直な感想

また、可能であれば写真付きの体験談を掲載することで、真実性と説得力を高めることができます。

⑤ SEOとMEOの連携

検索エンジン最適化(SEO)と地図エンジン最適化(MEO)を連携させることで、オンラインでの露出を最大化できます。

SEO対策のポイント:

- キーワード選定:「地域名 + 鍼灸」「症状名 + 治療法」など

- コンテンツ充実:患者さんの悩みに答える有益な情報提供

- 定期更新:ブログやお知らせの継続的な更新

- 内部リンク:関連ページ同士の適切なリンク設定

MEO対策のポイント:

- Googleビジネスプロフィール:正確な情報登録と定期更新

- 口コミ収集:患者さんからの良質なレビュー獲得

- 写真投稿:院内・外観・治療風景の定期的な投稿

- NAP統一:名前・住所・電話番号の表記統一

https://marklis.com/shinkyuin-lp-kousei/

鍼灸院におすすめのホームページ制作ツール・依頼方法

無料〜低コストで始められるツール例(ペライチ、Wixなど)

予算を抑えてホームページを作成したい場合、専門知識不要のツールが数多く提供されています。

主要なホームページ作成ツールの比較:

- ペライチ:月額0円〜、日本製で使いやすい、テンプレート豊富

- Wix:月額500円〜、デザイン性に優れる、多機能

- Jimdo:月額0円〜、ドイツ製、シンプルで直感的

- WordPress.com:月額400円〜、世界シェアNo.1、拡張性が高い

- Goope:月額1,100円〜、日本の中小企業向け、サポート充実

これらのツールを使用する際の注意点として、テンプレートをそのまま使用するのではなく、鍼灸院の特性に合わせたカスタマイズが重要です。特に、予約導線の設計、症状別ページの作成、スマートフォン最適化には十分な配慮が必要です。

初心者におすすめは「ペライチ」です。日本語サポートが充実しており、治療院向けのテンプレートも用意されているため、短期間で質の高いホームページを作成できます。

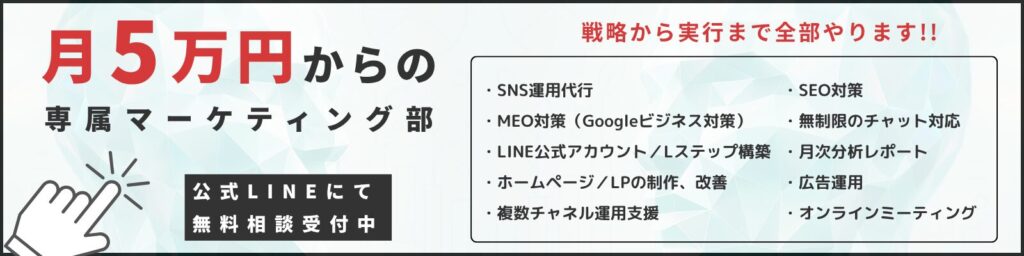

制作会社に依頼する場合のポイントと注意点

プロに依頼する場合は、単なるデザイン会社ではなく、治療院の集客に詳しい制作会社を選ぶことが重要です。

良い制作会社の見極めポイント:

- 治療院の制作実績:鍼灸院・整体院などの実績が豊富

- SEO・MEO対策:検索上位表示の実績とノウハウ

- 運用サポート:制作後の更新・改善サポート体制

- 料金体系:初期費用・月額費用の明確な提示

- レスポンス:問い合わせに対する迅速で丁寧な対応

費用相場としては、初期制作費30万円〜80万円、月額保守費1万円〜3万円程度が一般的です。ただし、単に安い会社を選ぶのではなく、投資対効果を重視して判断することが大切です。

契約前に確認すべき事項:

- デザイン修正の回数制限

- ドメイン・サーバーの所有権

- 解約時のデータ引き継ぎ

- 追加機能の費用

- 保守・サポートの範囲

改善だけを依頼する方法と相場感

既存のホームページがある場合、全面的な作り直しではなく部分的な改善から始めることも可能です。

改善項目別の費用相場:

- スマートフォン対応:5万円〜15万円

- デザイン刷新:10万円〜30万円

- SEO対策:月額2万円〜5万円

- 予約システム導入:3万円〜10万円

- コンテンツ追加:1ページあたり2万円〜5万円

- 写真撮影:5万円〜15万円

改善を依頼する際は、現状の問題点を明確にし、優先順位をつけて段階的に進めることが効果的です。一度にすべてを改善しようとすると費用も高額になり、効果の測定も困難になります。

よくある質問(Q&A)

Q1. ホームページだけで本当に予約は増えますか?

ホームページは集客の重要な基盤ですが、単体では限界があるというのが正直なところです。効果を最大化するためには、Googleマイビジネスの最適化、口コミ収集、SNS活用などを組み合わせた総合的なWeb戦略が必要です。

実際の成功事例では、ホームページ改善により新規問い合わせが30%〜150%増加したケースが多数あります。ただし、立地や競合状況、既存の患者さんの満足度なども大きく影響するため、ホームページ改善は「必要条件」であり「十分条件」ではないと考えるべきでしょう。

Q2. SNSよりホームページを優先すべきですか?

どちらも重要ですが、ホームページを優先することをおすすめします。理由は以下の通りです。

- 情報の網羅性:料金、アクセス、詳細な治療内容など、患者さんが知りたい情報をすべて掲載できる

- 信頼性:正式な事業用ホームページがあることで、院としての信頼度が向上する

- 検索対応:Googleで「地域名 + 鍼灸」と検索した時に見つけてもらえる

- 予約導線:SNSよりも予約につながりやすい設計が可能

ホームページを基盤として整備した後、SNSで日常的な情報発信を行い、最終的にホームページに誘導する流れが理想的です。

Q3. 自作でも効果的なホームページは作れますか?

現在の技術進歩により、専門知識がなくても十分に効果的なホームページを自作可能です。特にペライチやWixなどのツールを使えば、プロ並みのクオリティを実現できます。

自作成功のポイント:

- 患者目線:自分が患者だったら何を知りたいかを常に考える

- 競合研究:同業他社の良いホームページを参考にする

- 継続改善:一度作って終わりではなく、定期的に見直し・更新する

- 写真品質:スマートフォンでも良いので、明るく清潔感のある写真を使用する

ただし、時間と労力は相当にかかることを覚悟しておきましょう。治療業務と並行して行うため、制作期間は3〜6ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。

Q4. 改善にかかる費用はどれくらいですか?

改善費用は現状の問題点と改善範囲によって大きく異なりますが、段階的なアプローチをおすすめします。

段階別費用の目安:

- 第1段階(基本改善):10万円〜30万円

スマートフォン対応、基本情報更新、写真差し替え - 第2段階(機能追加):20万円〜50万円

予約システム、症状別ページ、患者さんの声追加 - 第3段階(本格運用):30万円〜80万円

SEO対策、ブログ機能、アクセス解析導入

自作の場合は、ツール利用料(月額500円〜3,000円)と写真撮影費用(5万円〜10万円)程度で済みますが、時間コストを考慮する必要があります。

Q5. 改善後、効果が出るまでどれくらいかかりますか?

改善効果の現れ方は項目によって異なりますが、早いものは即日、遅いものでも3ヶ月程度で効果を実感できることが多いです。

効果の現れ方タイムライン:

- 即日〜1週間:スマートフォン対応、予約導線改善の効果

- 2週間〜1ヶ月:写真・コンテンツ改善による信頼度向上

- 1ヶ月〜3ヶ月:SEO対策による検索順位向上

- 3ヶ月〜6ヶ月:総合的な認知度向上、口コミ増加

重要なのは短期的な成果に一喜一憂せず、継続的な改善を続けることです。最初の改善で劇的な変化がなくても、小さな改善を積み重ねることで確実に成果につながります。

Q6. 競合他院との差別化はどうすれば良いですか?

差別化の鍵はあなたの院だけの独自性を明確に打ち出すことです。技術的な差別化だけでなく、人柄や想い、アプローチ方法なども重要な差別化要素になります。

効果的な差別化要素:

- 専門分野:特定の症状や患者層に特化

- 治療方針:独自の治療アプローチや考え方

- サービス:他院にはない付加価値(土日営業、夜間対応、送迎サービスなど)

- 環境・設備:プライバシー重視の個室、最新機器導入

- 料金体系:明確で分かりやすい料金設定、回数券制度

- 院長の個性:経歴、人柄、治療に対する熱意

ただし、差別化要素は患者さんにとってのメリットとして伝えることが重要です。単に「他院とは違う」ではなく、「患者さんにとってどのような価値があるのか」を明確に示しましょう。

Q7. ホームページの更新頻度はどのくらいが適切ですか?

更新頻度は内容によって異なりますが、最低でも月1回は何らかの更新を行うことをおすすめします。

更新項目別の推奨頻度:

- 基本情報:変更があれば即座に(営業時間、休診日、料金など)

- お知らせ:週1回〜月2回(キャンペーン、臨時休診など)

- ブログ記事:月2回〜4回(症状の豆知識、院の様子など)

- 患者さんの声:月1回〜2回(許可を得て掲載)

- 写真:月1回(院内の様子、季節感のある写真など)

定期的な更新はSEO効果を高め、患者さんに活動的な印象を与えます。忙しくて更新が困難な場合は、月1回でも構わないので継続することが大切です。

まとめ

鍼灸院ホームページ改善の重要性と成功事例の共通点

現代の鍼灸院経営において、ホームページは単なる情報掲載ツールではなく、患者さんとの最初の接点として極めて重要な役割を担っています。

本記事で紹介した成功事例に共通するポイントは以下の通りです:

- 患者目線の情報設計:知りたい情報が簡単に見つけられる構成

- 信頼感の醸成:院長の人柄や治療への想いが伝わる内容

- スマートフォン最適化:アクセスの大部分を占めるスマホユーザーへの配慮

- 明確な予約導線:迷わず予約できるシンプルな仕組み

- 継続的な改善:一度作って終わりではない持続的な取り組み

これらの改善により、月間新規患者数30%〜150%増加という具体的な成果を実現した事例が多数存在します。

小さな改善の積み重ねが集客の差を生む

ホームページ改善で最も重要なのは、完璧を求めるのではなく、小さな改善を継続することです。

例えば、写真を1枚変更する、予約ボタンの色を目立つ色に変える、患者さんの声を1件追加するといった小さな改善でも、積み重なれば大きな効果を生み出します。実際に、ある鍼灸院では月1回の小さな改善を1年間続けた結果、最終的に新規患者数が2倍になりました。

今日から始められる改善:院長の笑顔の写真を追加する、営業時間を見やすく表示する、予約電話番号を大きく表示する、患者さんからの感想を1件掲載する

競合との差は、このような地道な改善を継続できるかどうかで決まります。技術や立地で大きな差がつけにくい現代において、患者さんに選ばれる鍼灸院になるためには、ホームページという重要な接点を戦略的に活用することが不可欠です。

まずは現在のホームページを患者さんの目線で見直し、改善できるポイントから順次取り組んでいきましょう。継続的な改善により、必ず成果は現れます。